الصيف وفصول أخرى | فصل

أصدرت الكاتبة الفلسطينيّة دنيا الطيّب روايتها الجديد تحت عنوان «الصيف وفصول أخرى» عن «دار كتوبيا» المصريّة، بعد دخول الرواية القائمة القصيرة للنشر في «مسابقة د. أحمد خالد توفيق» (2021).

وكان قد صدر للطيّب من قبل رواية «حبّ في حيفا» عن «المكتبة الشعبيّة ناشرون» (2015)، ورواية «ألف عام من الركض» عن «دار عصير الكتب» المصريّة (2018).

تنشر فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة فصلًا من الرواية بإذن من الكاتبة.

توقّفت لعقد رباط حذائها فتباطأ وبدأ حديثه برسم خطّ مستقيم في الهواء بيده:

- كان ذلك يوم الخميس، لا أعرف أيّ خميسٍ بالضبط، حين قرّرت الانتحار. ضرب المطر نافذة الغرفة وبكى أخي بقسوة حتى ازرقّ وجهه، يومها أمسك أبي بالفأس الذي يزرع فيه البندورة والقمح والفول وقَطَعَ به سبّابة أمّي اليمنى، لئلّا تُشير إليه بإصبع الاتّهام. ومنذ ذلك الوقت وهي تلمس كلّ شيء بأربعة أصابع، لم تتغيّر حياتها، الفرق بين الأربعة والخمسة هو درجة واحدة، رقم واحد، منزلة واحدة. دلفتُ إلى غرفتي، بكيتُ قليلًا مع السماء وعلَقت الحبل، هذا قبل سنة، وكنت قبل سنة أعرف كيف ينتحر الناس، علّقته ورتّبت غرفتي، بقيت صورة العائلة على مكتبي فذهبت لأضعها في الجارور حينَ أمسَك شيء ما بشعري، شدّه بقوّة فلم أتمكّن من رفع رأسي إلّا حين أزلتُ ما علق به بيدي.

سألَته بفضول:

- هل كانت يد والدك؟

- لا، كانت أوركيدا، النبتة الصناعية الّتي أهدتني إيّاها أمّي في يوم ميلادي، ولم أنتحر.

- هذه النبتة أوقفتك؟

- نعم، لا ذراعه ولا الأحلام ولا الشمس المشرقة، بل نبتة صناعيّة. وعشت. لكنّني أحلم دائمًا بالانتحار، إنّه مثل غيمة تمنع الشمس عنّي ومثل ظلّ يدوس كلّ أشيائي المحبوبة الّتي أتركها خلفي.

أخرج من حقيبته السلحفاة ووضعها على الأرض مكملًا سيره:

- وداعًا راكيل، لا يمكنني بعد الآن أن أعتني بكِ. لستِ بحاجتي فأنتِ على استعداد دائم للموت.

وأخرج سيجارة أشعلها ونفث دخانها ببطء. كان شاعريًّا، أو يعتقد بأنّ الشاعريّة ستعالجه وتخرجه من حالة الاتّصال بالواقع. مرّر السيجارة للطفلة لكنّها رفضتها، فنبر ضاحكًا:

- إنّها ليست مخدرات، مجرّد تبغ، وهو حلّ مثاليّ يمنعني من الانتحار، حين أدخّن أنفصل عن الواقع، تسير كائنات في منتهى الصغر داخل رأسي، شعور جيّد.

- أنا أرسم، أعتقد أنّ الرسومات هي ما يمنعني من الموت، رغم أنّني لم أحاول الخوض في تجربة مميتة من قبل.

- ماذا عن البئر؟

عقدت يديها أمامها:

- البئر ليس بالشيء الّذي يستحقّ أن يقف المرء عنده، لم أكن أعي ما يحدث.

- كل ما بقي منكِ هو قبّعة القش.

- دائمًا حين يذهب الإنسان يترك شيئًا ما وراءه، كلمات، ملابس، صور أو حتّى أحذية، جدَّتي لويزا كانت متفرِّدة بعض الشيء في موتها وتركت لنا قطّة. جدّي يتذكّرها باستمرار ويذهب إلى البركة كلّ جمعة لإطعام الطيور هناك. اليوم قبل أن تأتي كنتُ أفكّر بجدّيّة في قتله.

نظر إليها بعينين عسليّتين مفتوحتين على وسعهما:

- في قتله؟

- نعم.

وأردفت بصوت أشدّ نعومة:

- أنا لا أستطيع رؤيته يعاني.

- لكن أن تقتليه؟ سيسجنونكِ يا معتوهة.

وقفت لاهثة وقالت مشيرة بعينيها إلى اليسار:

- هنا الجنائن.

بدت الشمس مختبئة بين أشجار السرو والخوخ حين اقتربا، وتسرّبت رائحة البلل إلى أنفيهما الصغيرين، جالت عيناه في المكان بينما اتّخذت لينا موقعًا استراتيجيًّا مليئًا بالظلال تحت سروة قريبة. اقترب من البركة وغسل وجهه بمياهها الباردة وحين رفع رأسه عثر على نبتةٍ صفراء وأخرى حمراء متجاورتين على الضفّة الأخرى، وتساءل عن سبب ظهورهما في هذا الوقت من العام، وهل تظهر الأزهار في نهايات الربيع؟ نظر إلى انعكاس وجهه على المياه، أنف أحمر وخدّ ملوّن وعين حمراء وشفتين منتفختين مثل نساء العصر الحديث. وبدلًا من اتّخاذ مظهر جادّ شرع في الضحك، حتّى ارتمى على التراب. فسألتْهُ لينا وهي تبادله الضحك الخفيف:

- ماذا هناك؟

أرجع رأسه إلى الوراء محاولًا الإجابة من مكانه:

- لا شيء، نظرتُ إلى وجهي في المياه وأحسستُ بأنّه مثيرٌ للشفقة حدّ الضحك. ظهري يؤلمني أعتقد أنّ أضلاعي تكسّرت.

- لا أضلاع هناك. فقرات.

- ماذا سيحدث لو انكسرت هذه الفقرات؟

ضيّقت عينيها مخمّنة:

- قد تموت.

ذهبت وجلست بجواره ملوّحة بقدميها في المياه الباردة، أحسّت بالاسترخاء والفرح، لن يكون عليها أن تقوم بتمارين الصباح مع سوزي ولن تراقب والدها وهو يعزف على البيانو أو جدّها وهو يحكي عن مخترع القهوة ومدى عبقريّته، ستجلس هنا وتستمتع بالوقت الّذي تضيّعه أمام بركة وحيدة مع طفل له سوابق في الانتحار. هي لا تقرأ العقول، لكنّها تمكّنت من لمس سعادته، ضحكته لم تفارق وجهه رغم محاولاته المستمرّة كبح جماحها بسبب الألم. نهض فجأة، انتزع ملابسه متطلّعًا إلى قدميه النحيلتين وغطس في البركة. كانا سعيدين قبل أن يخرج من وسط هذا الاحتفاء رجل طويل يرتدي ملابس طويلة وكشرة تنمّ عن غضب دفين. وقف قرب سروة وتطلّع عليهما دون أن ينبر بشيء. لمحه نوح أثناء خروجه من البركة، تسمّر في مكانه خائفًا ممسكًا بظهره وتبعته لينا بعينيها حتّى وصلت إلى الرجل، ابتلعت ريقها وتسمَرت هي الأخرى. لم يفعل الرجل أيّ شيء ولم يستعمل حتّى الكلمات لسؤال الطفلين عن سبب وجودهما هناك، أشعل سيجارته واستمرّ في التحديق حتّى حمل الطفلين جسديهما وهربا. وصاحت لينا بصوت أجشّ لاهث:

- أنا لا أعرف كيف سنخرج من هنا، لم آت من هذه الطريق.

- لا تقلقي، يمكننا أن نتدبر أمرنا، علينا أن نضيّعه.

- لكنّه لم يفعل لنا أي شيء.

- سيشي بنا وإن كان صاحب الأرض فهذه مهزلة كبرى.

ضحكت لينا:

- لا يمكنه أن يكون صاحبها. أنا أعرف ذلك فحسب.

سارا وسط الجبل حتى توسّطت الشمس السماء وشعرا بالتعب يجفّف فميهما، فتوقّفا وتبادلا النظرات وشرعت لينا في البكاء.

- لقد ضعنا.

نبرت باكية والدموع ترسم خطوطًا شفّافة لامعة على وجنتيها. أمسك نوح بيدها:

- لا تقلقي، سنكون بخير. علينا فقط أن نسير، حتّى لو وصلنا إلى الصين، المهم أن نصل إلى مكان فيه بيوت.

بحلول الرابعة لمحا «مقهى العودة»، وهو أوّل شيء يمكن رؤيته حين تدخل إلى المدينة من الجهة الشرقيّة. كان مغلقًا، لكنّهما لم يهتمّا لشيء كهذا، سيمضيان في طريقهما حتّى يصلا إلى مركز المدينة، وفي ما بعد يمكن لنوح أن يتدبّر أمره لأنه يعرف كيف يعود فقط من وسط الطريق. لذا كان عليه أن يرسم خارطة في ذهنه للطريق، أوّلًا سيطلب من لينا أن تطمئن، وثانيًا سيذهب من الطريق الرئيسيّ حيث أشجار السرو القزميّة، وفي ما بعد سيسأل أحدًا. الأمر بهذه البساطة. أخيرًا هربا من الرجل، وأخيرًا وصلا إلى المدينة دون متاعب. الضربة في ظهره تحرقه ووجهه يشتعل نارًا من الألم، بدلًا من أن يرتاح أكمل طريقه، فليس لديه أيّ خيارات، تأخَّرت لينا عن العودة وباتا على ثقة تامّة أنّ مصيبة في انتظارهما فور الوصول. فبادرت لينا:

- أعتقد أنّني سأحصل على مثل ندوبك فور عودتي إلى المنزل.

أجفل ضاحكًا:

- كنت أفكّر في هذا الجزء.

أتمنى أن يكون حسين في المنزل، ربّما يمنعهما من ضربي. وأنت عليك أن تفترق عنّي فور وصولنا أوّل الطريق، فإذا عرف والدي بالأمر سيبرحك ضربًا.

وأكملت ناظرة إلى وجهه:

- وهذا آخر شيء قد ترغب في الحصول عليه من رجل كأبي.

الطرقات شبه خالية والناس نيام، بعضهم عاد لتوّه من العمل والبعض الآخر يختبئ في محلّه التجاريّ أو سيارته، لا أحد يسير عداهما. هذه ساعة استرخاء تنزع فيها المدينة وجهها الجدّيّ وتترك الناس للراحة القصيرة، حيث يعودون ويأكلون، ويشربون، ويتطلّعون بوجه متعَب وجسد هزيل إلى أولادهم، إلى المكان الّذي يضعون فيه أموالهم وسنواتهم، الأجساد الّتي تنمو بسرعة رهيبة مخلّفة وراءها الدّيون ومُقبلة على تعاسة غامضة ومستقبل مجهول؛ الأموال الّتي لن تُلمَس إلّا لتذهب، لتُصرَف، لتودّع أو ليلوّحوا بها في وجه المستقبل الأسود الذّي حكت عنه الأمثال، وألسنة الحكماء وكلّ من عبر هذه الأرض. الطريق خالٍ، مثل جيش ينتظر فخًّا من عدوّه تربّصا بالمدينة، يسيران قرب العمارات والجدران خوفًا من رؤية الناس لهم، كالمجانين يقحطون الطريق بأحذيتهم المهترئة ولا ينتظرون شيئًا من الشمس أو من الأسفلت اللّامع بشحوب خفيف وراءهم وأمامهم.

- اللعنة.

تمتم نوح مصفَرًّا، وأكمل:

- نسيتُ راكيل في الجنائن. لم يكن عليّ تركها، لم يكن عل...

قاطعَته:

- اتركها هناك، ربّما تحصل على القليل من الهواء. السلاحف مكانها ليس المنزل.

- لماذا تقولين ذلك؟

- طالما تحمل قبرها على ظهرها، فهي على استعداد دائم للموت، هنا أو في منزلك أو في الجنائن.

- إنّك تقولين أيّ كلام، هذه السلحفاة تعيش معي منذ سنتين، أصبحت جزءًا منّي، لن تعرفي شيئًا عن شعوري، لن تعرفي..

ومضى متجهّمًا طوال الطريق. سألا شيخًا مهرولًا إلى المسجد فأشار بيده إلى اليمين وأخبرهما أن يسيرا حتّى مفترق الطرق، فيتّجهان إلى اليسار، وهناك مركز المدينة. كان يتلمّس ذقنه وينظر إلى ساعته بملابسه البيضاء، وبعد أن انتهى من الشرح ابتلع ريقه وذهب متمتمًا: "لقد تأخّرت، لقد تأخّرت".

ضحك نوح:

- هذا الرجل يرتدي فستانًا، لماذا يرتدي الشيوخ فساتين، أليست الفساتين للنساء؟

ضربته لينا على كتفه ساخرة:

- ليس فستانًا يا معتوه، بل عباءة، لكنّني لا أعرف لماذا يرتدونها، ربّما يخبّئون داخلها كلام الله أو ما يريدون قوله للناس مستخدمين اسم الله، لإجبارهم على فعل أشياء غريبة، نعم، الشيوخ، أينما ذهبت ومن أيّ ديانة كانت يحبّون عملهم، لكنّهم في الآونة الأخيرة أصبحوا مهمّشين وبالكاد يعثرون على شخص أو اثنين ليقولوا له ما يجول في خواطرهم من شكّ ومن رغبة صريحة في إنقاذ البلاد من الفساد.

- الفساد، أسمع هذه الكلمة كثيرًا لكنّني ما زلت في الصفّ الأول، أحيانًا أقول لنفسي بأنّني أعرف أشياء كثيرة لا ينبغي إلّا على الكبار معرفتها.

- الكبار حمقى، وعالمهم مليء بالقتلى والمرضى والركض المستمرّ، نحو ماذا لا أعرف، لكنّه يظلّ ركضًا.

- يغسلون أدمغتنا.

- يسحقوننا.

- يمنعوننا من الأسئلة.

- والتدخين.

- وابتلاع العلكة.

- والتبوّل تحت الشجرة.

- وقول أشياء حقيقيّة.

- يضعوننا في صناديق، كالمخلّلات.

- كالفئران.

- نعم، يجرّبون عالمهم المتخيّل من خلالنا.

- مجانين.

وقفا تحت شجرة قصيرة مليئة بالورق وانفجرا ضحكًا. حين اقتربا من المنزل كانت الشمس تنفث بعصبيّة وهدوء ما تبقّى من أشعّتها على الأرض والأشياء، فبدا شعره ذهبيًّا كأنّه صُنع من تلك الخيوط المشمِسة الساقطة على الأرض بانتظام. تبادلا النظرات وسأل لينا قبل أن يمضي:

- لماذا هربنا من ذاك الرجل؟

تمتمت أثناء عبورها الطريق الترابيّ "لماذا هربنا من ذاك الرجل؟" وظلّ هذا السؤال يجوب رأسها حتّى اصطدمت عيناها بحسين، جالسٌ على الرصيف حاملًا بيده شيئًا ما، ينظر إليه كأنّه معجزة، بدا أبلهًا؛ أكتافه منحنية وشعره منكوش غير ممشّط، ويحدِّق في ما بين يديه دون أن يشيح بنظره. اقتربت منه، نادته ثلاث مرّات قبل أن يلتفت. فتح فمه وحدَق فيها لبرهةٍ ثمَّ نهض صارخًا:

- لقد عادت لينا، لقد عادت.

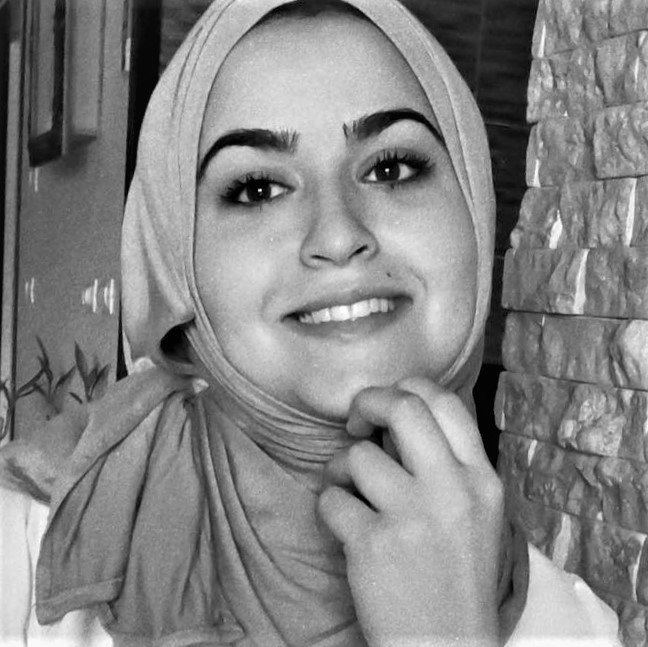

كاتبة فلسطينيّة من مواليد مدينة بيت لحم عام 1999، دَرَسَتْ «الإعلام» في «جامعة بير زيت»، وصدرت لها عدّة روايات، وتكتب في عدد من المنابر الإعلاميّة الفلسطينيّة والعربيّة.